甘蕎因 - 打破魔咒 | 鏞融芯語

上回分享了我們家族在傳承路上的心路歷程,而在早前由恒生私人銀行與中大家族企業研究中心合辦的「家和」分享會上,我再次與任鴻教授(Marshall)碰面,他從學術角度的剖析,正好為我的經歷,提供了一個清晰的理論框架。

Marshall專注於企業傳

承及下一代領導潛能的研究與實踐,現為香港教育大學客席助理教授,並執掌香港中文大學家族企業研究中心。他所創立的項目《HK4FAMILIES》,致力為家族企業、財富、價值傳承提供系統化解決方案,在推動家族企業及地方經濟可持續發展方面貢獻良多。

上次講座以「Family Grows When Harmony Flows」為題,深入探討家族企業傳承的複雜性,並帶出「家庭的成長,源於和諧」的訊息。Marshall在講座中分享了兩組數據。第一組是「30、12、4」,這正是大家耳熟能詳的「富不過三代」魔咒的數據版:全球只有約30%的家族企業能成功交棒到第二代,傳到第三代的僅約12%,而能延續到第四代的更只剩下約4%,凸顯出若無系統性規劃,傳承失敗的風險極高。

為何規劃如此困難?第二組數據「27、15、14」則揭示了背後的心理障礙。在知道需要制訂接班計劃的企業家中,有27%遲遲未開始行動,15%認為自己還有時間不緊急,14%則表示未有清晰的接班人選。

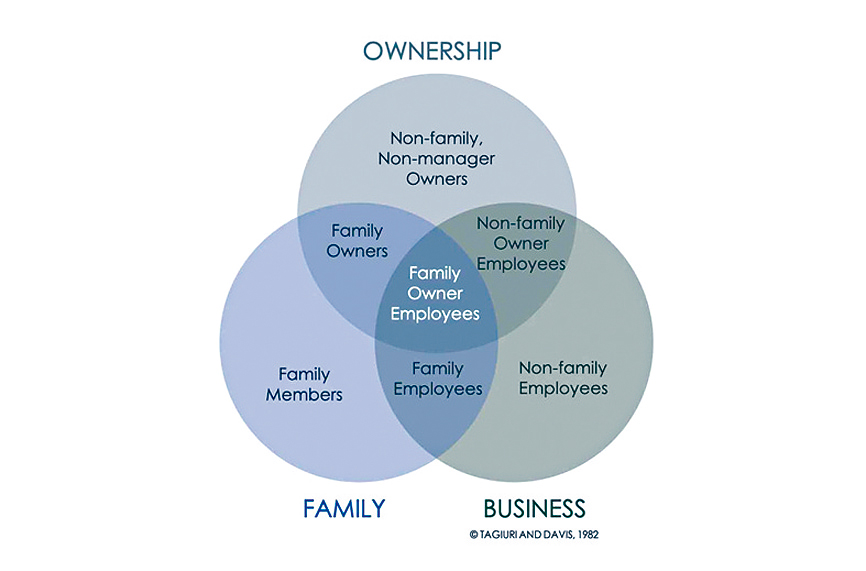

Marshall直言:「財富傳承,不一定是由財富管理開始去解決問題,家庭和家族處理傳承是有分別的。」他介紹了哈佛商學院於70年代提出的「家族企業三圈模型」,透過擁有權圈(Owner Circle)、企業圈(Business Circle)、家族圈(Family Circle)這三個相互交疊的圓圈,清晰地展示家族企業內部複雜的權力與情感關係。

鏞記當年的問題,正是源於三個圈中的重疊角色。模型指出,三個圈的交集最多可衍生出7個不同利益群體的角色。以父親與大伯為例,他們既是「家族圈」中的兄弟,也是「企業圈」的管理者和「擁有權圈」的股東,當這些角色的期望與責任混淆不清,便容易因觀點與利益不同而產生衝突。

因此,理解「三圈模型」不止是理論,而是家族企業治理與傳承的基本功。這就是家族企業傳承的入門101。

Marshall繼而提出了一個系統性的傳承框架,從覺察(Awareness)傳承的工具及必要性,到反思(Reflection)自身故事及價值觀,再到共同設計(Design)傳承藍圖,最後將其執行(Deployed)並不斷延續(Renew)。而這次的午餐會,其主要目的正是提升客戶對傳承的「覺察」,恒生私人銀行希望透過這次分享,作為一個「意識啟動」的契機,讓客戶開始思考「財富以外」的傳承課題。

家族傳承是一門需要學習和實踐的科學,若能掌握讓家族基業與精神得以再續的關鍵鑰匙,或許便可以打破「富不過三代」的魔咒。

鏞記酒家行政總裁

甘蕎因

鏞融芯語 - 甘蕎因 舊文

本文作轉載及備份之用 來源 source: http://www.stheadline.com