JohnMauldin:為富非不仁理性解不均

由本周起,本欄將以系列形式探討收入不均的問題。

多年來,筆者一再撰文指出發達國家中產階層收入增長呆滯的問題,並剖析社會最富裕1%、5%及10%人口,與其他階層的收入差距愈拉愈闊的現象。

貧富差距日漸擴大確是不爭的事實,但解決問題又有何對策?應該向富者開刀,還是為全民創造更多機會?如何在不增加教育及醫療開支之下創造更多機會?創造機會的資金又從何來?加稅導致產力損失及儲蓄萎縮,社會又將付出何種代價?其中又涉及哪些建制及政策障礙?這些都是最根本亦最重要的問題。

筆者所以有感而發,源於兩名經濟學家(其中一人來自聖路易斯聯儲銀行)近日發表的論文。

一篇論文之內竟能把各種糟糕的經濟概念及研究技法共冶一爐,這種集各家之短的本事,真令人歎為觀止。

他們的結論更叫人瞠目,指出收入不均源於經濟大衰退及其後疲弱不振的經濟增長,建議透過「重新分配性稅務政策」(Redistributivetax policy)撥亂反正。

文章作者更補充說,假如重新分配收入政治上不可行,就應嘗試其他方法。

筆者談論的這篇劣作,由聖路易斯聯儲銀行家庭財務穩定中心訪問學人西納蒙(BarryCynamon)與華盛頓大學經濟學教授法紮里(Steven M.Fazzari)合撰,題為「不均等、大衰退與疲弱複蘇」(Inequality, the Great Recession, andSlowRecovery)。

讀者或會奇怪,經濟「爛」文比比皆是,犯不著花時間研究。

事實上,筆者今期不會觸及該篇文章的內容,只是探討收入不均問題本身,好讓讀者加深了解,以便日後蓋棺定論。

收入不均問題不僅已成為美國全國上下的熱話,亦是所有發達國家都關心的問題。

美國今後的政治角逐,勢將受到收入不均問題左右。

收入不均如何定義及歸因,亦將影響日後經濟及社會政策的規劃。

討論上述論文種種不是之餘,亦讓我們有機會思考如何解決收入不均問題。

還望大家在尋求切實解決辦法的過程中能拋開政治偏見,不落膚淺俗套。

筆者相當肯定,這個收入不均系列將得罪很多讀者,但突破思想框框本該如此。

筆者也得承認,面對收入分配趨勢的結構肇因,以及更重要的機會分配問題,筆者也不得不改變以往一些根深蒂固的保守立場。

機會分配的概念尤其值得重視,能夠做到機會公平分配,相信無論包括筆者在內的自由派還是進步派都會認同。

在GoogleTrends搜尋一遍,自會發現公眾對「不均等」(inequality)這個概念愈來愈感興趣;過去一年,「不均等」一詞的每月搜尋次數大增超過1倍。

相關搜尋方面則以「收入不均」(incomeinequality)出現的次數最多,美國總統奧巴馬1月發表國情咨文後,相關搜尋更升至曆史新高。

美國社會不同界別人士收入的差距,毫無疑問正在擴大。

造成收入差別的原因林林總總,其中之一在於教育水平;過去40年,不同教育水平人士的收入差別尤其顯著。

【圖1】所示,不同學曆人士的收入增長勢頭起初大致相同,但到了上世紀70年代初信息時代萌芽以後,彼此的差距就愈來愈大。

教育水平較高者收入持續上升,反觀學曆較低者的收入卻倒退。

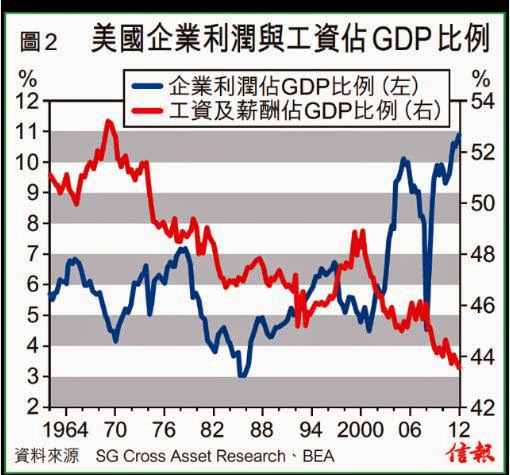

另一方面,踏入千禧年以來,企業利潤占國內生產總值(GDP)的比例趨升,工資占GDP比例則下滑【圖2】。

1979年至2002年間,薪酬最高20%人士長時間工作(即每周工作50小時以上)的次數增加14.4%;至於薪酬最低20%的組別,長時間工作的次數卻減少6.7%。

超時工作自然能帶來額外收入。

富人被打成「強盜資本家」

暫且撇開數據不談,換一個較哲學的角度審視收入不均問題。

主流經濟學界及政策制訂者思考不均問題時,仍然戴著19世紀及20世紀初的有色眼鏡。

當年包括卡內基(AndrewCarnegie)、洛克菲勒(John D. Rockefeller)及範德比爾特(CorneliusVanderbilt)等工業及金融業巨子被視為「強盜資本家」(robber barons),透過壓榨貧苦工薪族自肥。

美國前財長薩默斯(Larry Summers)上周在《金融時報》社論對頁撰文,正正帶出這個觀點:

「最高薪1%人口所占的收入比例突飛猛進,企業利潤占產出比例亦節節上升。

實質工資則原地踏步,家庭收入的升勢亦追不上生產力。

上述發展一同發揮作用之下,美國大有可能演變成『唐頓莊園式經濟』(DowntonAbbey economy)。

」

根據「強盜資本家」思維,收入不均問題所以日益嚴重,最富裕1%人口的財富得以與日俱增,正是犧牲工薪族利益所換取的。

其中假設在於相對低技術的勞動力(亦即大部分美國工人所能付出的勞力),在生產過程中備受嚴重剝削,卻沒有考慮增值型勞動力(value-addedlabor)與增值型信息及創新等因素。

正如筆者三周前在本欄指出,第一、二次工業革命帶來的利好作用,經濟各個層面基本上都能全面受惠;但信息時代帶來的增益卻未能平均惠及各階層,由此亦衍生種種結構問題。

在曆時200年的工業革命中,工人收入無不與生產力升勢同步並進;企業家、革新者及知識型員工收入增長步伐固然較可觀,但產力升勢大潮下仍能惠及所有打工仔。

在發展中市場,由於工業革命的基礎設施仍處於建構階段,工業革命的作用還未完全發揮。

筆者預期,隨著工業革命作用見頂、經濟逐漸邁向知識型體系,新興市場亦將面臨相同的收入不均問題。

事實上,知識型員工收入所以上升,全憑利用自身知識提高產力效率。

相比之下,產品制造業過去30年的產力提升卻並非拜工人所賜,他們的收入亦因而停滯不前。

由此可見,受薪族只要有技能,收入自會上升。

筆者三周前的文章沒有提及相關觀點,但事後反複思考之下卻認為大有道理。

話雖如此,最富裕1%人口致富之道,不外乎以下兩種途徑:一、適當地配置資本;二、聘用高技術員工,只因為生產活動愈來愈倚賴富創意的員工賣力,他們通過教育培訓及經驗累積,磨練出相關職業技能,而這些技能是大部分美國勞動力所欠缺的。

今天,一小撮勞動力所作的經濟產出貢獻,遠大於其在勞動人口所占的比例。

這些工人的產力持續增強,工資因而亦節節上升。

問題是坊間對財富不均的一般見解,並沒考慮產力與產力來源的問題。

盡管民粹政客、主流經濟學家以至酸溜溜的市場觀察家,都想把一眾單憑創意白手興家的億萬富豪打成現代版強盜資本家,卻其實包括網上付款系統PayPal創辦人、電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克(ElonMusk)、社交網絡Facebook行政總裁朱克伯格(MarkZuckerberg),以及網上拍賣場eBay創辦人奧米迪亞(PierreOmidyar)等科網巨子,其實都沒有盜取任何人的財富。

這批億萬富豪新貴藉著人丁相對單薄的高技術知識型團隊,創造了本來不存在的價值,由此而來的財富都是他們應得的。

但另一方面,愈來愈多勞動力所作的經濟產出貢獻,卻遠少於其在勞動人口所占的比例。

由於相關職位數目日漸減少,僧多粥少之下工資自然停滯不前。

萬億富豪今世可待

毫無疑問,我們正處於人類史上最美好的時代。

相比起100年、50年甚至20年前,人類財富都大有進賬【圖3】。

在所有人都富起來的大潮下,超級富豪的數目亦持續增加。

世上85人擁有的財產,相當於最貧窮35億人口的身家總和;全球可積累的流動財富之中,近半由最富裕1%人口掌有。

擁有10億美元身家以上的富豪,為人所知共有1426名,但還有多少個靠盜取國家財富或其他手段發達的隱形富豪,實在不得而知。

假設世界GDP未來100年以3%的複合年率增長,全球經濟總產值就會膨脹15倍。

但假如未來將一如既往推演,則新增的巨大經濟產值將不會平均分配予全球人口。

部分人的財富不會隨之增加15倍,但部分人卻會富有得叫人難以想象。

世界終有一天將誕生第一名萬億富豪(trillionaire),這一天更大有可能在我們有生之年出現。

上周,科網界傳來一則引人入勝的消息:實時通訊服務WhatsApp創辦人庫姆(JanKoum),將向另一超級富豪菁英、Facebook創辦人朱克伯格賣盤。

37歲的庫姆20多年前以難民身份由烏克蘭基輔移居美國,一度靠政府食物券為生;收購交易後,庫姆理論上可取得約69億美元。

單憑一個優秀概念及勇往直前的無比傲氣,庫姆與合作夥伴在創業資本公司SequoiaCapital協助下,帶領不到70人的員工團隊,不消數年已創造了如此一筆巨大財富。

當然,庫姆的創富能力還未到萬億美元水平,但只有晉身億萬富豪行列,他日才有望更上一層樓。

如今不少年輕有為的億萬富豪,可望活至本世紀末。

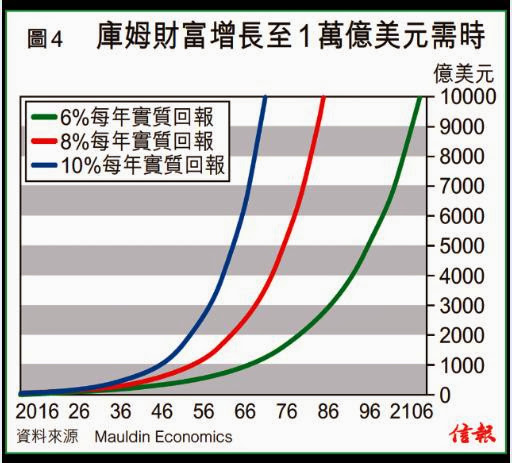

假如其中幾位理財有道,讓財富每年升值6%、8%甚至10%,結果又將如何?如果庫姆繼續努力賺錢,其財富或會按【圖4】所示的趨勢線增長。

庫姆目前的資產淨值,幾乎可媲美坐擁100億美元身價的Tesla創辦人馬斯克。

正如前述,目前世界各地約有2000名億萬富豪,而且數目與日俱增。

能夠為發明者賺取100億美元以上的概念,五只手指也數不完:癌症根治方法不難賺得100億美元;潔淨且取諸所在地的新能源,價值更遠超此數。

目前已有5個家族坐擁財產超過500億美元,若以6%複合回報率計算,其身家50年內就能突破1萬億美元大關。

筆者大談超級富豪財富增值,不是要猜度哪名富豪會晉身萬億之列,或得享巨富是否受之無愧,而是要說明萬億富豪遲早會出現。

老實說,筆者對此並不感興趣,但願他們賺個盤滿缽滿之餘,能夠善加利用手上資本,讓世界變得更富裕,讓世人安居樂業。

只要他們在公平競爭的環境創富,筆者亦替他們高興。

從教育福利稅制著手

收入不均的問題不僅不會消失,隨著轉型時代來臨,不均等現象恐怕會變本加厲。

薩默斯在《金融時報》的評論文章指出:「即使周期性狀況回複正常,財政赤字問題亦終於迎刃而解,但收入不均等情況大有可能會持續一段長時間。

」筆者對此亦深有同感。

事實上,當美國繼續以20世紀的教育體系裝備21世紀的勞動力;任由裙帶資本主義形成不公平的競爭環境,衍生特殊利益集團;聽信企業遊說,築起壁壘把挑戰者拒諸門外,以至現存業者毋須面對競爭,穩賺利潤;為了讓相對少數的民眾享有稅務優惠,被迫向產力較高者征收更重稅;凡此種種不合理現象持續下去,又豈能指望收入不均困局能夠打破?

每段偉大的創新時期總會衍生日趨嚴重的收入不均問題,薩默斯、克魯明(PaulKrugman)及其他享負盛名的主流經濟學家不應著眼於收入差距現象,反而應該向總統奧巴馬、參眾兩院及所有開明的選民建言,指出大刀闊斧改革教育、福利及稅務/規管政策至關重要。

他們探討的問題,應該是知識型員工在職場上為何無往不利,但愈來愈多勞動力卻裹足不前。

他們應該制訂政策,裝備及鼓勵更多低技術工人(或技能已過時的工人),好讓他們在未來數十年晉身高技術行列。

只可惜這些問題既不符合決策者的政治議程,更沒有簡單的解決辦法。

解決收入不均問題不能單靠政客努力,還要政策受益者一同努力,只因為轉型時代講求終身學習,技能與時並進。

政府實在無從保護國民,免受日漸加快的變遷沖擊,否則就要犧牲變遷最終帶來的種種好處;反而當局應致力協助人民如何順應轉變,茁莊成長。

哪類政府及哪種經濟政策能營造理想環境,讓生產力及全民收入得以同步並進?

下周,本欄將審視文首提及的經濟論文,亦會援引一項令人驚訝的研究發現,力證美國40年來收入流動性本有太大分別。

不過,沒有退步並不足夠,包括丹麥等國家表現遠比美國突出,其中原因及方法或許值得借鑒。

筆者亦會論及以貨幣政策刺激需求未必是最佳方法,更可能營造不利環境,令收入不均問題變本加厲。

John Mauldin - 牛眼投資法始創人 舊文